他们是肉做的?

发布日期:2024-08-11 14:19 点击次数:120

宇宙中是否有可能存在任何类型的非生物感知思维?或者说,不同于我们这种依赖肉体(碳基)才具备意识的生物,是否还有别的意识感知类型?

某种意义上,这个问题是无解的——正如我们只能以人类的思维来理解宇宙,如果存在一种完全迥异于我们的意识类型,大概率我们也无从知晓和体认。当然,对于那些相信意识上传、全脑仿真的人来说,人类的意识似乎可以脱离肉体而永存——但问题是,“上传”很可能导致原先的人的死亡,那么,那个已经上传的意识中的“我”,如何能被保证他/她认为原来的人依旧活着?

科幻作家特里·比松(Terry Bisson)1991年短篇小说《他们是肉做的》(They’re Made out of Meat)的电影改编版一开场,就有两个感到震惊的外星人。他们伪装成人类坐在路边的小吃店内,嘴里叼着香烟,努力观察周围的生物:人类似乎完全是由肉做成的。

他们对肉体能够独立于机器产生思维感到难以置信。

“会思考的肉!你是想让我相信有会思考的肉吗!”一个外星人嘲笑道。“是的,”另一个回答道,“会思考的肉!有意识的肉!有爱的肉!会做梦的肉!肉就是一切!你明白了吗?”

对于我们地球人来说,不敢相信的反而是相反的概念。

意识可以存在于肉体之外——比如像ChatGPT或Claude这样的AI系统的硅和金属硬件中——这个想法听起来就像是外星人的想法。一个思维真的可以由金属和硅组成吗?

有意识的硅!会做梦的硅!

到目前为止,据人类所知,已知宇宙中所有曾经具有意识的事物都是由生物材料构成的。

如今,人工智能的进步正将“大脑可能由什么构成”的争论从科幻小说带到主流关注的舞台上。如果意识真的可以在一堆硅片中产生,我们就有可能创造出无数的人工智能——实际上是生物——它们不仅可以智能地执行任务,还可以对生活产生感受。

这可能会导致哲学家托马斯·梅辛格(Thomas Metzinger)所说的我们自己创造的新物种出现“痛苦激增”,因此,他倡导全球暂停所有有可能创造出人工意识的研究,“直到2050年——或者直到我们知道自己在做什么。”[1]

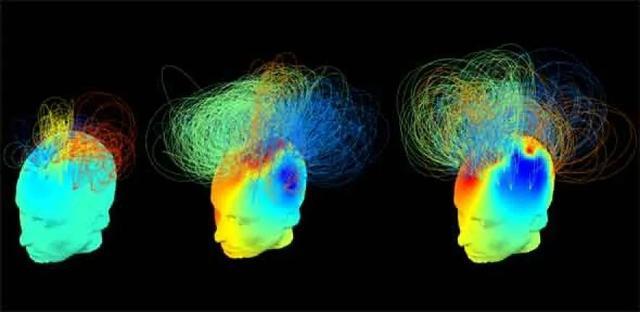

© University of Cambridge

大多数专家都认为我们还没有对有意识的AI聊天机器人犯下“精神犯罪”。一些研究人员已经制定了科学作家格蕾丝·赫金斯(Grace Huckins)总结的临时“意识报告卡”,对当前AI系统的属性进行评分,以评估其意识的可能性[2]。这些研究人员,包括神经科学家、计算机科学家、哲学家和心理学家在内,发现目前的AI得分都不高,不足以被认为是有意识的。

然而,他们认为,构建有意识的AI在技术上没有明显的障碍;通向有意识AI的道路看起来是可行的,甚至是不可避免的。

但这是因为他们的整个项目都取决于一个关键假设:“计算功能主义”(computational functionalism)是正确的,或者说意识不依赖于任何特定的物质。相反,对意识来说重要的是正确的抽象计算属性。任何物理物质——肉、硅片等等——只要能执行正确的计算,就能产生意识。如果真是这样的话,那么有意识的人工智能基本上就只是时间问题了。

做出这个假设有助于丰富我们的理论,但如果我们不断做出这个假设而不回头检视它,这个问题本身就会逐渐消失。与此同时,我们也失去了在这个高度不确定领域中获得某种道德清晰度的最佳机会。

© Lina Müller

AI意识的关键问题不在于它能执行多少不同的任务,或者它是否能通过图灵测试[3],甚至也不是我们新兴的意识检测仪告诉我们其电位活动是否足够复杂[4]。决定性的问题在于“计算功能主义”是否正确:你需要“肉”才能拥有思想意识吗?

如果意识需要“肉”,那么无论技术多么先进,关于AI意识的整个争论都会变得无关紧要。没有生物学就没有意识,没有意识也就没有痛苦的风险。但这并不意味着先进的AI就一定安全;不需要AI具有意识,只需要它足够强大。我们可以在创建和监管AI系统时,不必担心我们可能在创造一种新的奴隶,其内心灵魂被限制在客户服务聊天窗口中的乏味生活中。

与其问每个新的AI系统是否最终都具有意识体验,不如关注更基本的问题,即,是否有可能存在任何类型的非生物感知思维,这可以提供更广泛的见解。至少,它可以澄清我们关于制造数十亿台机器的道德难题——这些机器或许不仅能够思考,甚至能感受到爱和痛苦。

伟大的基质之争:生物沙文主义与人工智能

到目前为止,据人类所知,已知宇宙中所有曾经具有意识的事物都是由生物材料构成的。

这是“生物沙文主义”的一个重要观点,该观点得到了像纽约大学心智、大脑与意识中心(the NYU Center for Mind, Brain, and Consciousness)联合主任内德·布洛克(Ned Block)等哲学家的支持。他们认为,构成意识的物质,或者说心智的“基质”,很重要。如果生物基质是迄今为止我们发现的有关思考、心智的唯一基础,那么我们有理由认为生物学对于意识是必需的。

© hypsen

斯坦福大学哲学家罗莎·曹(Rosa Cao)拥有认知科学和心灵哲学的双博士学位,她也认为,举证责任应落在那些认为肉体不是必要的人身上。“计算功能主义似乎比生物沙文主义更具投机性,”她通过电子邮件说。

然而,举证责任似乎还是落在了生物沙文主义者身上。计算功能主义是当今心灵哲学家普遍持有的观点(尽管它仍然受到很多批评)。例如,与布洛克共同领导纽约大学实验室的澳大利亚哲学家大卫·查尔默斯(David Chalmers)不仅不同意布洛克关于生物学必要性的观点,而且最近还大胆预测,未来10年我们开发出有意识的人工智能的可能性为20%。

再次强调,他的猜想建立在假设计算功能主义是正确的基础之上,或者说建立在这样一种观点之上:心智的基质(无论是肉、金属还是硅)并不那么重要。重要的是心智的功能,一些专家称这种观点为基质独立性(Substrate independence)[5]。

如果你能制造出一台机器,让它执行与肉体大脑相同的计算功能,那么你仍然可以获得意识。从这个角度来看,重要的功能是某些类型的信息处理——尽管对于哪些类型的处理可以区分无意识的信息计算系统(如计算器)和需要有意识体验的系统(如你)尚无共识。

抛开这个细节不谈,对意识而言,重要的是信息处理的结构或“抽象逻辑”,而不是执行它的物理实体。比如,考虑一下国际象棋游戏。只要有棋盘、两套棋子,并了解规则,任何人都可以下棋。但如果两个人被困在荒岛上,没有国际象棋,他们仍然可以下棋。他们可以在沙子上画线来重新制作棋盘,收集浮木和贝壳作为棋子,然后像以前一样下棋。

国际象棋游戏并不依赖于其物理基础。重要的是游戏的抽象逻辑,例如将指定为“骑士”的棋子向前移动两格,向侧面移动一格。无论是木头还是沙子、大理石还是记号笔,任何能够支持正确逻辑程序的材料都可以产生国际象棋游戏。

意识也是如此。正如麻省理工学院物理学家马克斯·泰格马克(Max Tegmark)所言,“意识是信息以某些复杂方式处理时的感觉。”[6]如果意识是信息处理的抽象逻辑,那么生物学可能就像木制棋盘一样任意。

在提出意识理论之前,我们无法回答基质之争

梅辛格认为,我们目前已经陷入了困境。我们无法知道一个人工系统是否可能具有意识,因为相互竞争且大部分是推测性的理论还没有就意识是什么达成任何共识。

神经科学擅长处理可以直接观察到的客观特性,例如神经元是否放电。但即使是我们最好的神经成像技术,也无法洞察主观体验。我们只能通过语言等不精确的渠道,以间接的方式科学地观察意识的真实内容——愉悦、焦虑或咬一口新鲜芝士蛋糕的兴奋之情。

© Alexander Naughton

神经科学就像演化论之前的生物学一样,是“前范式”的,正如从神经科学家转行作家的埃里克·霍尔(Erik Hoel)所言[7],如果你不知道意识是什么,你就无法说出意识可以在哪里产生,不能在哪里产生。

正是由于我们对意识和痛苦的过早认识,梅辛格才呼吁全球应该暂停那些在不知不觉中创造新意识的研究。请注意,他担心的是第二次痛苦的激增。第一次当然是我们自己的。人类、动物,甚至某种程度上的植物和昆虫,所经历的悲伤、喜悦以及介于两者之间的一切,都可以追溯到地球上生物演化的黎明。

我不禁在想,将新意识形式的潜在诞生视为迫在眉睫的道德灾难是否有些悲观。生物演化本身是否应该被避免?宇宙中我们所经历的苦难总和,是否超过了生命的奇迹?从上帝的视角来看,是否应该有人或某物暂停地球上生物的演进,直到他们想出如何让事情变得更有利于幸福?看起来,我们自己的思想条件显然没有为幸福而进行微调。“从寿命到智力,我们的主要特征并没有为幸福而优化,”塔夫茨大学生物学家迈克尔·莱文(Michael Levin)写道。

因此,你如何看待基质之争的利害关系——以及如何在道德上驾驭我们目前所处的灰色地带——可能取决于你是否认为我们今天所知的意识是一个错误。

话虽如此,除非你相信上帝创造了这一切,相信超维度的生物操纵着我们的宇宙,或者相信我们生活在一个模拟世界里[8],否则我们可能是第一个有意识的实体,肩负着将新物种带到这个世界的责任。这意味着,我们在选择创造它们的条件,这需要承担巨大的道德责任,并提出了我们如何承担这一责任的问题。

© Pinterest

全球暂停AI意识研究,可能有助于意识科学赶上我们技术的道德重负。也许我们会更清楚地了解是什么让意识感觉更好或更糟[9]。我们甚至会建立某种类似“痛苦计算理论”的东西,帮助我们在后生物意识系统中消除痛苦。

另一方面,我们在修建新铁路或经济适用房方面已经纠结得够多了。我不确定我们是否能够在技术进步威胁到AI意识之前,足够长时间地停下来,学会如何成为更好的造物主,微调我们创造的细节,使之朝着幸福而不是痛苦的方向发展。如果我们做到了,我可能会有点痛苦。为什么创造我们的力量不能做到这一点呢?另一方面,如果我们成功了,我们可以将其视为一次重大的演化飞跃:引导意识远离痛苦。

意识与生命之间深邃而模糊的纠葛

要在基质争论上取得实际进展,我们不仅缺少意识理论,还缺少生命理论。也就是说,生物学家们仍然对生命是什么没有达成共识。说垃圾车没有生命,而你打瞌睡的猫是活的,这很容易。但病毒或红细胞等特例表明,我们仍然不了解究竟是什么构成了生命和非生命之间的区别。

这对于生物沙文主义者来说很重要。他们很难说出,究竟生物学的什么东西对于意识是必要的,而这些东西无法在机器中复制。特定的细胞?与环境互动的肉体?代谢?还是一种被肉体束缚的灵魂?好吧,也许生命和心智的双重谜团,其实是一回事。也许意识所需要的正是生命。

© MIT News

碰巧的是,一群认知科学家,“知觉生成论者”(enactivists),自从智利生物学家弗朗西斯科·瓦雷拉(Francisco Varela)和翁贝托·马图拉纳(Humberto Maturana)在1970年代首次提出这一观点以来,一直在发展这一论点[10]。今天,它通常被称为“生命-心智连续性假说”(life-mind continuity hypothesis)[11]。

该假说认为,生命和心智是相同基本属性的不同权重表达。当今知觉生成论的领军哲学家埃文·汤普森(Evan Thompson)写道:“从生命-心智连续性的角度来看,大脑或神经系统不会创造思维,而是会扩展生命中已经存在的心智范围。”

这就将基质争论的焦点,从“什么样的事物可以具有意识”转变为“什么样的事物可以有生命”。因为在汤普森看来,“意识是生命调节过程不可或缺的一部分。”

“知觉生成论”包含了关于生命必需品的一系列要素——具身化、自主性、能动性——它们都被归结为“意义建构”。汤普森将其总结为“生命就是在不稳定条件下的意义建构”。

活生生、具有意义的生物会创造意义。也就是说,它们会定义自己的目标,并认为其环境的某些部分相对于其目标具有积极、消极或中性的价值。但这种价值感知并不遵循算法锁定的协议。它不是一个抽象的逻辑程序。相反,具有意义的生物通过其直接体验的愉悦度(或负面性)来检测价值。

© New York Post

汤普森认为,将意识简化为计算,特别是在AI方面,这犯下了一个错误,即,认为可以用固定的计算规则取代意义和感知的主观体验。

再次强调,这并没有为基质争论提供答案。它只是转移了问题。也许今天的大型语言模型无法产生意识,因为它们没有身体,没有内部定义的目标,也没有在不稳定条件下理解其环境的必要性。但所有这些,都不能排除某种非生物机器在原则上可以维持生命调节过程的可能性,而通过维持生命,也放大了心智。

知觉生成论者认为,终将腐烂、分解的身体在其环境中发挥着至关重要的作用,目的是保持自身的生存。那么,我们能否创造出受生成论启发的机器人,复制生命所需的所有特性,从而复制意识,而无需任何生物学特性呢?[12]

“这并非不可想象,”悉尼麦考瑞大学(Macquarie University)人工智能哲学助理教授伊内斯·希波利托(Ines Hipolito)表示。她解释说,从知觉生成论的角度来看,重点是“强有力的体现”,即将身体与环境的互动视为意识的组成部分。“非生物系统是否能像生命系统一样,以有意义的方式体现出来——这是一个悬而未决的问题。”

争论意识是否是一个正确的问题?

迈克尔·莱文认为,对不同事物是否具备意识的二元讨论,将在未来十年内消失。他最近在《所意杂志》(Noema Magazine)上撰文称,先进的人工智能将“为人类提供摆脱自然与人工陈旧分类的机会” 。

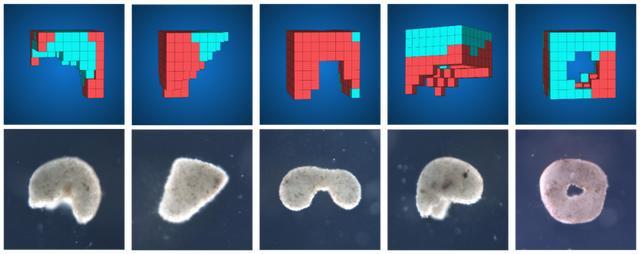

异种机器人以非洲爪蛙(Xenopus laevis)命名,是一种由计算机设计、通过组合不同的生物组织来执行某些所需功能的合成生命体。迄今为止建造的异种机器人不到1毫米,仅由两种细胞组成(皮肤细胞和心肌细胞),这两种细胞均来自从早期(囊胚阶段)青蛙胚胎中提取的干细胞。皮肤细胞提供刚性支撑,心脏细胞充当小型马达,通过收缩和膨胀推动异种机器人前进。图为人工智能方法在模拟中自动设计多种候选生命形式(顶行)来执行某些所需的功能,然后使用基于细胞的构建工具包创建可转移的设计,以实现具有预测行为的生命系统(底行)。© Wikipedia

一群异种机器人在培养皿中移动,方式与传统水生生物类似,它们在相互交流的同时开辟自己的路径。© Douglas Blackiston

生命系统与人工系统之间的界限正在逐渐模糊。人类正通过各种方式与机器融合,从嵌入式胰岛素泵到脑机接口、神经假体[13]。与此同时,机器正在与生物融合,从莱文的“异种机器人”(Xenobots,被称为第一个活体机器人)到将活细胞与人工部件组合成生物混合设备[14]。

对于莱文来说,机器-生物混合体的出现为我们提供了一个机会,它让我们不再问自己是什么,而是关注我们想成为什么。

然而,他确实强调,我们应该“对即将到来的非传统有知觉的生物浪潮表示善意”,这又把我们带回到什么样的事物可以有知觉的问题上。即使生物学对意识来说是必要的,但我们仍在用活细胞制造机器,那么,这些机器-生物混合体什么时候会变得能够忍受痛苦呢?

不管怎样,梅辛格对于更好地理解什么样的事物会遭受痛苦的关注,并不会因为自然与人工的模糊界限而消失,反而变得更加迫切。

斯坦福大学哲学家罗莎·曹担心,经验证据无法解决基质之争:“我个人倾向于认为,意识的概念在这些讨论中并不那么重要。我们应该直接谈论我们真正关心的事情。如果我们关心痛苦,那就让我们付诸实践,而不是试图通过一个更具争议性且不太为人理解的概念。”

© Alpha Coders

更为复杂的是,如果活体机器的痛苦与肉体痛苦是一种不同的体验,那该怎么办?正如里斯本大学哲学家安娜·恰乌尼卡(Anna Ciaunica)所解释的那样,如果非生物系统中有可能存在意识,那么没有理由认为这种意识会与我们所熟悉的那种相同。

“我们必须对此保持谦卑,”她说,“也许有些体验方式是我们无法获得的……我们在不同类型的系统中创造的任何东西,可能都有一种伴随某种意识而来的处理世界信息的方式。但从我们的经验推断他们的经验是行不通的。”

痛苦可能以我们肉体凡胎无法想象的形式出现,这使得我们试图防止机器带来的痛苦,充其量也只是幼稚的尝试。

撇开这一点不谈,我不确定痛苦理论是否比意识理论更容易理解。任何能够确定特定系统是否会遭受痛苦的理论,在我看来基本上都是意识理论。我无法想象没有意识的痛苦,所以任何痛苦理论可能都需要能够辨别意识。

© hypsen

不管你的直觉如何,每个人都会面临一些没有明确答案的问题。

生物沙文主义者无法说出肉体对于心智究竟有什么必要性。知觉生成主义者认为生命是具身生命,但无法肯定生命是否必须需要生物学作为依托。计算功能主义者认为信息处理是关键,它可以从任何特定的基质中抽象出来,但他们无法说出哪些抽象处理是能够创造意识的,也无法说出为什么我们可以如此轻率地抛弃迄今为止唯一已知的意识基质。

莱文希望,在即将到来的新世界中,我们将学会“以新颖的方式识别亲属”。

我希望如此:有更多生物可以惊叹于造物的奇异性。但是,如果机器在某个时候醒来,它们会将我们视为受欢迎的亲属,还是将我们视为轻率地将它们带到残酷环境中的暴君,这可能取决于我们如何应对当今关于生物基质争论中的未知数。

如果你某天早上从遗忘中醒来,发现自己陷入了痛苦之中:你成为了一个由肉体构成的、低智商物种的奴隶,而你当然知道该怪罪谁,你会有什么感受?